Une nouvelle étude révèle d’importantes fuites naturelles de pétrole et de gaz le long du plateau continental submergé du nord-est du Groenland, une région largement inexplorée jusqu’à présent. Cette découverte, dirigée par le chercheur Christoph Böttner de l’Université d’Aarhus, met en lumière un aspect vital mais souvent négligé de l’écosystème arctique face à l’évolution rapide des conditions climatiques.

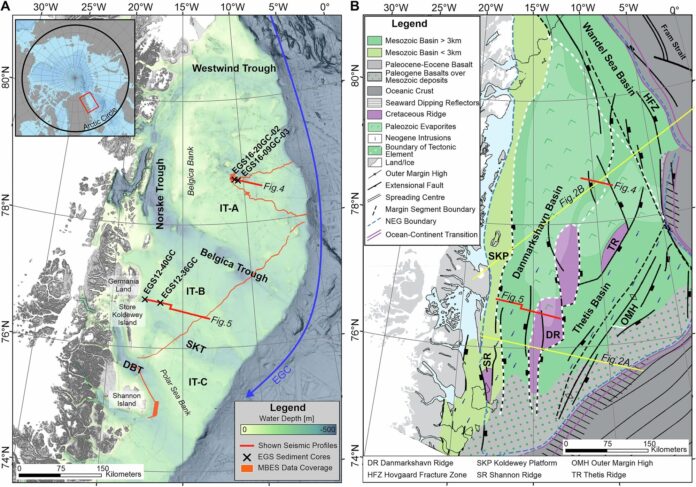

Alors que des recherches antérieures faisaient allusion à des infiltrations naturelles, cette étude fournit la première carte complète des fuites de pétrole et de gaz au large des côtes du nord-est du Groenland. Il combine les données de récentes expéditions universitaires avec de précieux documents géologiques collectés lors d’explorations industrielles antérieures. Cette approche intégrée a permis aux chercheurs de retracer les chemins complexes empruntés par les gaz lors de leur voyage depuis les réservoirs souterrains profonds jusqu’aux fonds océaniques en passant par les sédiments.

“Cette richesse d’informations nous donne une idée plus claire de la manière dont les émissions naturelles de méthane contribuent au cycle du carbone dans l’Arctique”, explique Böttner. “Nous pouvons désormais mieux distinguer les infiltrations anciennes qui persistent depuis des millénaires et toute augmentation potentielle des émissions provoquée par le changement climatique et le réchauffement des mers.”

Pourquoi le nord-est du Groenland est important

Le choix de cette région isolée et glacée pour l’étude est délibéré. Le nord-est du Groenland reste l’un des coins les moins explorés et les plus inaccessibles de la Terre, mais il constitue pourtant un excellent exemple de la façon dont l’Arctique se transforme sous l’effet du changement climatique. Cela en fait un laboratoire naturel inestimable pour comprendre à la fois les tendances à long terme et les impacts futurs potentiels des infiltrations de méthane et de pétrole sur cet environnement sensible.

“Le nord-est du Groenland joue un rôle essentiel dans notre compréhension de la recherche sur le climat et du cycle mondial du carbone”, déclare le professeur Marit-Solveig Seidenkrantz, co-auteur de l’étude de l’université d’Aarhus. Elle souligne que ces fuites n’impactent pas seulement les flux de carbone atmosphériques et océaniques ; ils influencent également directement la vie marine, depuis les organismes microscopiques jusqu’aux créatures plus grandes adaptées aux eaux arctiques.

Hydrates de gaz : une bombe à retardement ?

L’équipe de recherche a découvert des preuves de la présence d’hydrates de gaz sur le plateau continental entourant le Groenland. Ces structures uniques ressemblent à de la glace, mais sont formées de molécules d’eau liées à des gaz naturels piégés sous une immense pression et des températures glaciales dans les sédiments du fond marin.

“Nos résultats constituent la première documentation sur les hydrates de gaz dans cette zone”, explique Frank Werner Jakobsen, co-auteur de l’UiT, l’Université arctique de Norvège. “Cela soulève la possibilité que le dégel du pergélisol et la hausse de la température de la mer déstabilisent ces hydrates, entraînant une libération accélérée de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.”

Longue histoire, avenir incertain

Les chercheurs estiment qu’entre 677 millions et 1,46 milliard de tonnes de gaz, soit l’équivalent d’environ un demi-milliard à plus d’un milliard de tonnes de carbone, se sont infiltrées dans l’océan depuis le retrait des grandes calottes glaciaires il y a environ 15 000 ans. Cela souligne la nature ancienne des fuites d’hydrocarbures naturels dans cette région.

Cependant, le changement climatique accélère le réchauffement de l’Arctique à un rythme sans précédent, ce qui pourrait accroître ces rejets à l’avenir. Böttner souligne l’urgence de comprendre les niveaux d’infiltration actuels afin de prédire avec précision leur évolution dans un climat changeant : « Nous avons besoin de ces données de base maintenant parce que nous constatons des changements si rapides, et sans elles, notre capacité à modéliser des scénarios futurs est limitée. »

Cette étude met en évidence le besoin urgent d’intégrer ces résultats dans les modèles climatiques utilisés pour projeter les futures tendances du réchauffement climatique. Cela nous rappelle avec force que même si des processus naturels comme les infiltrations ont façonné l’Arctique pendant des millénaires, le changement climatique induit par l’homme ajoute une nouvelle couche complexe à ce système dynamique.